こんにちは。

久喜すずのき病院 認知症疾患医療センター 精神保健福祉士 出井です。

寒さが和らぐ日が増えてきましたね。少しずつ春が近づいてきているように感じます。

さる、2月27日(水)はオレンジカフェ in 鷲宮に参加してきました♪

今回も、日々思うこと、疑問に思うことなどを参加された皆さんとお話をしました。

来年度も、久喜市では各地域包括支援センター圏域でオレンジカフェを開催予定です。

是非、ご参加ください。

認知症疾患医療センターの活動状況を、随時アップしていければと思いますのでよろしくお願いします。

こんにちは。

久喜すずのき病院 認知症疾患医療センター 精神保健福祉士 出井です。

寒さが和らぐ日が増えてきましたね。少しずつ春が近づいてきているように感じます。

さる、2月27日(水)はオレンジカフェ in 鷲宮に参加してきました♪

今回も、日々思うこと、疑問に思うことなどを参加された皆さんとお話をしました。

来年度も、久喜市では各地域包括支援センター圏域でオレンジカフェを開催予定です。

是非、ご参加ください。

こんにちは。

久喜すずのき病院 認知症疾患医療センター 精神保健福祉士 出井です。

日差しに春の訪れを感じるようになってきましたね。春の訪れと共に、花粉の訪れも感じてしまう今日この頃です。

さて、去る2月21日(木)に平成30年度第2回認知症疾患医療連携協議会を開催しました!

利根医療圏の利根医療圏域の医療機関・地域包括支援センター・居宅介護支援事業所・介護保険施設から、総勢41名の参加がありました。

今回に内容は・・・

①認知症疾患医療センター・地域連携室 精神保健福祉士栗原氏による

『認知症疾患医療センター平成30年度事業報告』

相談件数の推移や、相談内容の変化などをお話しました。

② 大利根高齢者相談センター 安心さがし安全作りアプローチ研究会員

社会福祉士 遠藤正芳氏による

『安心づくり安全探しアプローチ~解決志向について体験しよう~』

安心づくり安全探しアプローチについての講義と・・・

2人組みになってのワークを行いました!

参加者より

『日々の関わり方の振り返りになった』

『明日から、本人や家族の支援に活かせそう!』等の声をいただいています。

日々、ご本人やご家族と関わらせて頂いている中で、時に、『困った!』について解決の糸口が見つからないことがあります。そんな時に、色々な職種が関わることで見えるものもあれば、『捉え方・整理の仕方』の視点をちょっと変えてみることで見えるものもあります。

そういった知識・技術を今回学ぶことが出来ました!

今後も、知識を深められる会や連携を深められる会など企画していきたいと思います!

こんにちは。

久喜すずのき病院 認知症疾患医療センター 精神保健福祉士 出井です。

2月8日(金)は『久喜市認知症医療・介護ネットワーク研修』を開催しました!

今回は・・・

①一般講演『認知症のリハビリとデイケアについて-BPSDを和らげるそれいゆの取り組み-』

講師:リハビリテーションセンターそれいゆ 杉長彬 氏

②特別講演『認知症を知ろう』

講師:東京臨海病院 神経内科医長 町田裕 医師

という内容でした。

利根医療圏の認知症サポート医の先生方をはじめ、医療機関や地域包括支援センターから総勢57名の参加がありました。

私自身、すごく勉強になり、明日からの関わりに活かして生きたいと思いました。

今後も、このように地域の認知症診断や支援に携わる機関・職種の皆様とお互いに学べる機会を開催できればと思いました。

こんにちは。

久喜すずのき病院 認知症疾患医療センター 精神保健福祉士の栗原です。

風が強く寒い日が続いていますね。

温かくして風邪をひかないように気を付けてください。

1/18(金)に杉戸町で行われているすぎぴょんcafeに行ってきました。

今回のテーマは「運動」。

手首や足首に重りをつけて8秒かけてゆっくりと上げたり下げたりを繰り返す。

これを5セットずつ行いました。

一見簡単そうにも見えますが、ゆっくり行うことで負荷がかかり、思いのほか大変でした。

そのあとは、「頭の体操」。

後出しじゃんけんや歌を歌いながら手を動かす。

これも思いのほかできなかったり、間違ったり・・・

それでも、皆さん笑顔で最後までやりきっていました。

講師の方も言っていましたが、「できなかった」「間違った」で終わりにせず、

「できなくてもいいから」「間違ってもいいから」最後までやってみることが大切です。

うまくいかなくても笑い飛ばしてしまいましょう。

そうすれば、楽しかった思い出になります。

身体と頭の体操については色々な本も出ていますので、ご興味がある方は調べてみてください。

こんにちは。

久喜すずのき病院 認知症疾患医療センター 精神保健福祉士出井です。

2019年がスタートしましたね。本年も、よろしくお願い致します。

さて、1月11日(金)は『久喜市認知症高齢者声掛け模擬訓練 in 菖蒲』に参加をしてきました。

まずは、久喜警察の生活安全課の担当者から久喜市の現状や、警察に繋ぐ際のポイントについてお話しいただきました。

実際の保護の現場では、認知症の方を保護する際、警察の方やパトカーを見て驚きパニックになられる方がいらっしゃるそうです。なので、できれば、認知症の方を見つけて警察に連絡を入れる際、警察の人が到着するまで、本人と一緒に待ち、、警察官が来たことのフォローに協力してくださると大変ありがたいそうです。

次に、私『認知症について』という演題で、認知症の方の特徴や関わる際のポイントなどをお話してきました。

認知症サポーター養成講座でもお話ししている『3つのない』『7つのガイドライン』が関わるときの押さえたいポイントですね。

3つのない・・・・驚かせない、急がせない、自尊心を傷つけない

7つのガイドライン・・・まず見守る、余裕をもって対応する、声をかける時は一人で、後ろから声をかけない、相手に目線を合わせて優しい口調で、おだやかにはっきりした話し方で、相手の言葉に耳を傾けてゆっくり対応

とは言っても、対応に正解はないです。大事なのは、認知症でも認知症でなくても心地よく感じる接し方とはなんだろう?自分だったらどんな風に接してもらえると安心するだろう?ということを意識して関わり方を考えてみるのが大事かなと思います。

講義を踏まえ、実演も行いました。運営側で認知症役の方をされていたのですが、演技がうまくて・・・。対応がうまくいくこともあれば、うまくいかないこともあることを参加者の皆さん体験されていました。

今回の訓練を通して、認知症という病気や対応に興味をもつことや、実際の関わりって難しいこともあるなっていうことを体験できたのが、大事なことかな・・・と思いました。

こんにちは。

久喜すずのき病院 認知症疾患医療センター 精神保健福祉士出井です。

平成最後の12月も、残すところ数日ですね。皆さんはどんな一年でしたか?

さて、12月26日(水)はオレンジカフェ in 鷲宮に参加をしてきました。

今回は、介護されている方が感じるストレスについて、お話が盛り上がりました。

息抜きって大事ですね・・・と皆さんと改めて考えることができる時間となりました。

今年も、オレンジカフェを通して出会いあり、私にとってもとても学ばされる場でした。来年も引き続き、認知症の人、家族の方、支援者、地域の方、医療など安心して生活していくことができる繋がりを作るお手伝いができればな・・・・と思います。

こんにちは。

久喜すずのき病院 認知症疾患医療センター 精神保健福祉士の栗原です。

寒くなってきましたね。

風邪などひかないように、ご注意ください。

12/21(金)に杉戸町のオレンジカフェ「すぎぴょんcafe」に行ってきました。

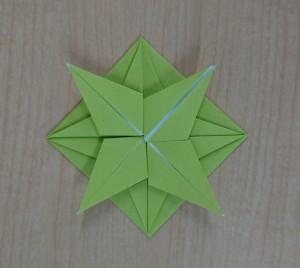

内容は、「折り紙でクリスマスリースを作ろう」と「マジックショー」でした。

正方形に形を整えたパーツを組み合わせると……

クリスマスリースのできあがり!

「指先を動かす」、「考えながら作業する」ことで、みなさんとても頭を使っているようでした。

折り紙を折るのは小学生以来だったので、とても懐かしかったです。

クリスマスや年末年始、まったりしながら折り紙で指の運動をしてみるのもいいかもしれませんね。

こんにちは。

久喜すずのき病院 認知症疾患医療センター 精神保健福祉士出井です。

11月16日(金)は平成30年度第二回研修会を行いました!

当日は、利根医療圏域の医療機関・地域包括支援センター・居宅介護支援事業所・介護保険施設から、総勢71名の参加がありました。

今回は、優オフィスグループ 行政書士 東優様を講師に招き、

『高齢者に対する成年後見等の活用事例』というテーマで講演いただきました。

参加者より

『成年後見と任意後見の違いを理解することが出来た』

『どんな相談窓口があるのか知ることができた』等の声をいただいています。

研修会を通して、支援者同士の顔が見え、制度についての理解を深めていくことで、地域生活を支えるつながりができればなと思いました。

こんにちは。

久喜すずのき病院 認知症疾患医療センター 精神保健福祉士出井です。

11月12日は蓮田市内の小学校で認知症サポーター要請講座を行ってきました!

『認知症ってなに?』という講義に始まり・・・・

はすたけ劇団による、関わり方についての劇を行いました。

はすたけ劇団を通して、認知症という病気について、関わり方について学び、地域で暮らすみんなが安心して暮らしていくヒントになればと思います。

こんにちは。

久喜すずのき病院 認知症疾患医療センター 精神保健福祉士の栗原です。

寒くなってきましたが、皆さんは体調は大丈夫ですか。

風邪などひかないように気を付けてくださいね。

さて、そんな寒さが日に日に強くなる時期ですが、11/1に行った認知症サポーター養成講座に参加してくれた小学生の皆さんはとても元気でした。

認知症とは何か。どんな病気なのか。どんな支えが必要なのか。

講義にしっかりと耳を傾け、発言も積極的にしてくれました。

この講座が、日常生活の中で、また子供たちが大きくなった時に認知症の方と接する際の小さなヒントになってくれるといいなあ、と思います。